生成式 AI 的架构选择,不只是技术路线的分歧,更是产品能力与边界的根本定义。本文将深入解析自回归模型与离散模型的底层逻辑,探讨它们在生成效率、控制能力与应用场景中的差异与互补。

一、从产品场景切入:为什么有的 AI 生成快,有的质量高?

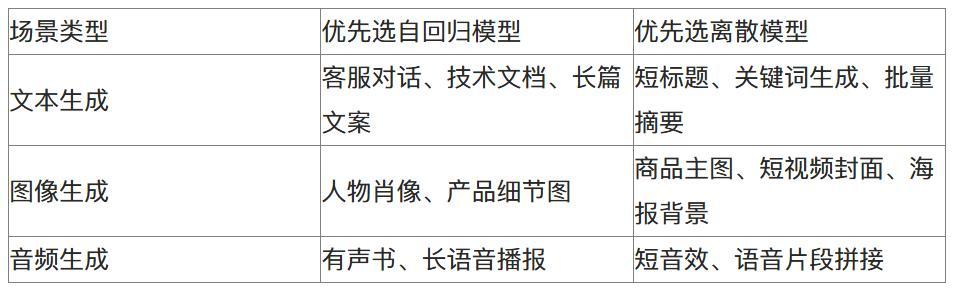

在做内容生成类产品时,常会遇到这样的选择:要让 AI 写一段客服话术,是追求逐句流畅的表达,还是接受稍快的生成速度?要生成商品主图,是优先保证细节还原,还是需要秒级出图效率?这些选择背后,其实是自回归模型与离散模型两种架构的差异在起作用。

比如用 AI 写产品介绍文案,有的模型会像人写文章一样,从第一个字开始逐字推进,上下文逻辑紧密但生成速度较慢;有的模型则会先把内容拆成一个个小块,再组合成完整文本,速度快但偶尔会出现逻辑断层。前者多基于自回归模型,后者则可能用到离散模型的思路。理解这两种模型的底层逻辑,能帮产品经理在技术选型时更精准地匹配业务需求。

二、自回归模型:逐次生成的线性逻辑

1. 核心原理:下一个输出依赖上一个结果

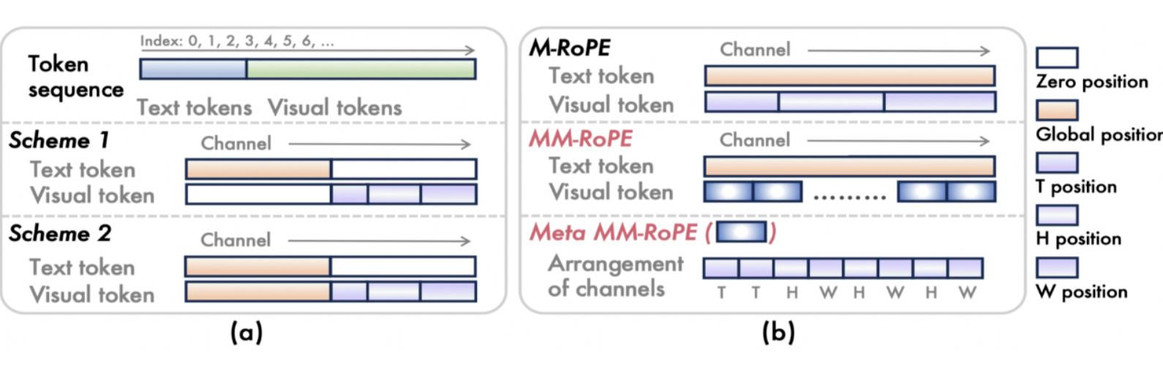

自回归模型的生成逻辑很像人说话 —— 每说一句话,都要基于前面讲过的内容。在技术层面,它会把数据拆成一个个连续的 “单元”,比如文本里的字符或 token,图像里的像素序列,生成时必须按照固定顺序,先确定第一个单元,再根据第一个单元的结果计算第二个,以此类推,直到完成整个生成过程。

以文本生成为例,当用自回归模型生成 “产品新增了三个功能” 这句话时,模型会先确定第一个 token “产”,再结合 “产” 的信息计算下一个最可能的 token “品”,接着基于 “产品” 两个字推导 “新”,直到整句话生成。这种依赖关系形成了一条 “因果链”,每个步骤都无法独立存在。

2. 关键特质:逻辑连贯性与生成效率的平衡

这种逐次依赖的特性,让自回归模型在需要强逻辑的场景里表现突出。比如生成用户手册、技术文档这类对上下文一致性要求高的内容,自回归模型能保证前后表述的统一性,很少出现前后矛盾的情况。像 GPT 系列模型、T5 的部分架构,都是典型的自回归设计,在客服对话、文案创作等产品中应用广泛。

但缺点也很明显:生成速度受序列长度限制。如果要生成一篇 1000 字的文章,模型需要完成 1000 次迭代计算,每次都要等待上一步结果,无法并行处理。在需要高频生成的场景,比如短视频字幕实时生成,这种线性逻辑就会导致明显的延迟,影响用户体验。

3. 产品侧感知:适合 “质量优先” 的场景

从产品设计角度看,自回归模型更适合对生成质量要求高于速度的场景。比如做 AI 辅助写作工具,用户愿意等待 10 秒获得一段逻辑通顺的文案,而不是 5 秒得到一段语序混乱的内容;做智能客服机器人时,对话的连贯性直接影响用户满意度,这时自回归模型的优势就能体现出来。

某电商平台的智能文案工具就采用了自回归架构,虽然单条文案生成时间比离散模型慢 1.5 倍,但用户反馈文案的转化率提升了 23%,因为上下文逻辑更符合消费者的阅读习惯,能更清晰地介绍产品卖点。

三、离散模型:拆分重组的 “拼图逻辑”

1. 核心原理:先拆成小块,再组合成整体

离散模型的思路完全不同,它不依赖线性顺序,而是先把目标数据拆成一个个离散的 “基础单元”,比如把图像拆成 64×64 像素的视觉块,把文本拆成固定长度的语义片段,这些单元之间没有依赖关系,可以独立处理。生成时,模型会先确定需要哪些单元,再将这些单元拼接成完整的结果。

以图像生成为例,离散模型会先通过向量量化技术,把海量图像的像素信息转化为有限的 “视觉词典”,每个词典条目对应一个特定的视觉特征块。生成新图像时,模型只需从词典中挑选合适的块,像拼拼图一样组合起来,而不用逐像素计算。DALL-E 的早期版本、VQ-GAN 等模型都采用了这种架构。

2. 关键特质:并行处理与细节还原的博弈

离散模型的最大优势是并行计算能力。因为每个基础单元独立,模型可以同时处理多个单元的生成,生成速度比自回归模型快 3-5 倍。比如生成一张 512×512 像素的图像,离散模型可以同时计算 16 个 32×32 的块,而自回归模型需要逐行或逐列依次计算。

但这种 “拼图” 逻辑也有局限:单元之间的衔接可能不够自然。比如生成人物图像时,可能出现手指与手掌衔接错位、衣服纹理断裂的情况;生成文本时,容易出现句子之间逻辑不连贯的问题。这是因为模型关注的是单个单元的准确性,而对单元间的关联性处理较弱。

3. 产品侧感知:适合 “速度优先” 的场景

在需要高频、快速生成的产品场景中,离散模型的优势更明显。比如做电商平台的商品图生成工具,运营人员需要批量生成不同风格的主图,秒级出图能大幅提升工作效率;做短视频的封面生成功能,用户上传视频后需要立即得到多个封面选项,延迟过高会影响使用体验。

某短视频平台曾做过对比测试,用离散模型生成封面图,平均生成时间 0.8 秒,比自回归模型的 4.2 秒快了 5 倍多,用户选择封面的转化率提升了 18%,因为快速反馈让用户更愿意尝试不同风格的封面。

四、核心差异对比:四个维度看懂两种模型

1. 生成逻辑:线性依赖 vs 并行独立

自回归模型的核心是 “顺序依赖”,每个生成步骤都要基于历史结果,就像串珠子必须从一头串到另一头;离散模型则是 “并行独立”,把任务拆成多个子问题同时解决,类似组装家具时同时处理不同部件。

这种差异直接影响产品的交互设计:用自回归模型的产品,需要设计加载进度条,让用户感知生成过程;用离散模型的产品,则可以做到 “即点即出”,无需额外等待提示。

2. 数据处理:序列建模 vs 离散表征

自回归模型擅长处理序列数据,比如文本、时间序列图像,能捕捉数据中的时序关系;离散模型则需要先对数据做 “离散化处理”,把连续的数据(如像素值、语音波形)转化为有限的离散单元,更适合处理图像、音频这类非时序性数据。

产品经理在确定数据方案时,要提前考虑模型特性:如果是文本类产品,自回归模型对原始文本的适配性更好;如果是图像类产品,离散模型需要先构建合适的 “单元词典”,这一步的质量直接影响最终生成效果。

3. 应用场景:逻辑优先 vs 效率优先

比如做智能知识库产品,需要生成结构严谨的帮助文档,自回归模型能保证章节间的逻辑连贯;做电商的短标题生成工具,需要批量处理 thousands of 商品标题,离散模型的效率优势更明显。

4. 性能代价:时间成本 vs 显存成本

自回归模型的时间成本更高,生成长度越长,耗时呈线性增加,但对显存要求较低,因为每次只需处理一个单元的计算;离散模型的时间成本低,但需要提前存储 “单元词典”,对显存的占用比自回归模型高 2-3 倍。

这会影响产品的部署方案:如果是面向 C 端用户的手机端产品,自回归模型的轻量化版本更适合,因为手机显存有限;如果是面向 B 端的云端服务,离散模型的高显存需求可以通过服务器配置解决,更能发挥速度优势。

五、产品落地决策:如何选对模型?

1. 先明确核心需求:质量与速度的优先级

做产品选型时,第一步要判断业务的核心诉求。如果用户对生成结果的质量敏感度远高于速度,比如 AI 辅助医疗报告生成,必须保证表述准确、逻辑严谨,这时自回归模型更合适;如果速度是核心指标,比如实时弹幕生成、游戏场景中的动态贴图生成,离散模型更能满足需求。

某医疗 AI 公司在设计病历摘要工具时,最初选用了离散模型,生成速度快但偶尔出现术语错误,后来换成自回归模型,虽然生成时间从 1.2 秒增加到 3.5 秒,但错误率下降了 92%,符合医疗场景的严谨性要求。

2. 平衡技术成本与用户体验

自回归模型的研发成本更高,需要优化长序列生成的效率,避免用户等待过久;离散模型则需要投入更多资源在 “单元词典” 的构建上,减少拼接处的瑕疵。产品经理要根据团队技术能力和预算做权衡。

小团队做轻量级文本生成工具,优先考虑成熟的自回归模型开源方案,比如用 GPT-2 的轻量化版本,无需过多定制就能保证基本体验;大团队做高并发的图像生成平台,可以投入资源优化离散模型的拼接算法,提升生成质量。

3. 关注数据适配性

自回归模型对数据的时序连续性要求高,比如训练文案生成模型,需要收集大量连贯的文本数据;离散模型对数据的多样性要求高,构建 “视觉词典” 时,需要覆盖不同风格、不同场景的图像,否则生成结果会过于单一。

某电商平台在训练商品图生成模型时,初期只收集了女装类图像,导致离散模型生成男装图时出现风格偏差,后来补充了全品类图像,生成准确率提升了 68%。

六、技术演进:两种模型的融合趋势

随着生成式 AI 的发展,纯自回归或纯离散模型的边界正在模糊。现在很多产品会采用 “混合架构”:用离散模型快速生成基础框架,再用自回归模型优化细节和逻辑。

比如某 AI 设计工具,先用离散模型生成海报的布局和色块(2 秒内完成),再用自回归模型优化文字排版和图案细节(1 秒内完成),既保证了出图速度,又提升了设计质量,用户满意度比单一模型方案高 41%。

未来,随着注意力机制与向量量化技术的结合,两种模型的优势会进一步融合,产品经理不需要再做非此即彼的选择,而是可以根据场景灵活调整两种逻辑的权重。

七、结语:模型选择的本质是用户需求匹配

自回归模型与离散模型没有绝对的优劣之分,选择哪种架构,本质是看哪种更能满足用户在特定场景下的核心需求。产品经理不需要深入理解模型的数学原理,但要能通过用户反馈和业务数据,判断当前模型是否适配场景 —— 比如用户频繁吐槽生成速度慢,就该考虑离散模型或混合架构;用户反馈结果逻辑混乱,就需要优化自回归模型的训练数据或生成策略。

生成式 AI 产品的核心价值,从来不是技术的先进性,而是技术能否解决用户的实际问题。理解两种模型的差异,最终是为了让技术更好地服务于产品,而不是让产品被技术限制。

本文由@为了罐罐 原创发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于CC0协议。