文 | 略大参考,作者 | 付饶

在智能化功能趋同的情况下,高端化定位的小牛,还需要拿出足够有实力的产品,来说服用户。

2009年,马斯克带特斯拉团队开发Model S,除了法律要求必须保留的实体开关,将原本汽车中的空调调节、车内娱乐设备调节等功能都嵌到了一块17英寸的触摸屏里。

更少的硬件,更多的软件——这是马斯克造电动汽车的理论。

这套理论,不光让造四个轮的企业家们学会了,造两个轮的小牛电动车也学会了。

从一出道,就打出“高档配置、智能化系统”两大特点的小牛,甚至和特斯拉一样,首先开创出两轮电动车的订阅制服务,即定位和远程控制、手机端实时监测、导航等智能增值服务。

但这两年,随着众多传统两轮电动车品牌们在智能化方面补齐短板,小牛不降反增的增值服务费用,让一众小牛用户也开始反思:小牛智能化下的增值服务,是不是智商税?

在这个疑问产生的背后,本质是小牛的消费者产生了一种其智能化服务与价格不匹配的错位感。

01 越来越贵的智能化服务

2015年,一度被传华为接班人的技术天才李一男,带着互联网行业的基因,瞄准智能两轮电动车这一市场,创立小牛时,小牛品牌就牢牢地奠定了自己“智能化、高端化”的定位。

彼时,在京东商城启动众筹的小牛N1,一方面配置上采用了和特斯拉一样的松下锂电池,将续航拉升至了100公里,另一方面开发了管理电动车的APP,实现了车机联网。

互联网基因、科技感强、订阅费用不算贵、样子不算丑等一系列因素,引得一批小牛用户愿意为其科技买单。

但伴随着近几年智能化功能越来越多,小牛的订阅服务费用也在水涨船高。

在小牛APP上,消费者需要通过订阅付费,才能享受定位、远程控制、投屏导航、电池监控等功能。尽管对于小牛的新用户来说,有一年的免费服务,但服务到期过后也要付费购买。如果不续费,无法在App上查看定位、续航等信息。

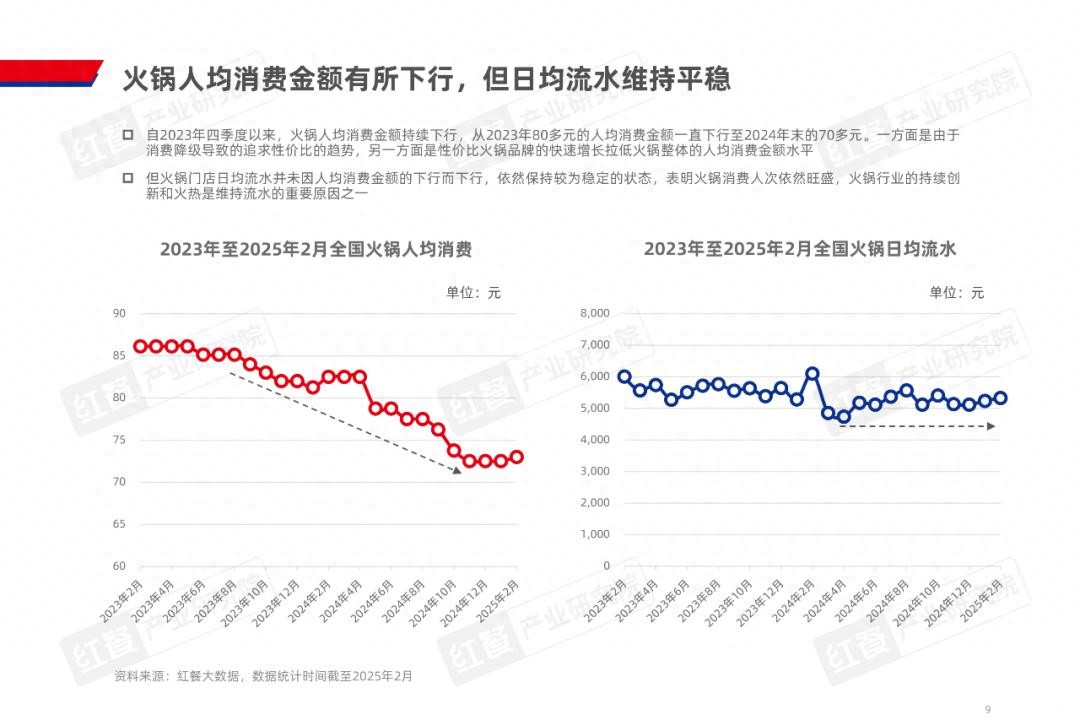

最近,不少小牛电动车的老用户发现,订阅增值服务的费用越来越贵。从早期的38元/年,到2021年的59元/年,到如今涨到了69元/年,三年套餐价格从原本的129元涨到了159元,且90天未续费的话,将永久丧失部分功能。

有钱讲究,没钱就将就。在订阅服务费越来越贵的当下,有用户开始反思小牛电动车作为满足短途交通需求的工具,其智能化功能到底是不是一种伪需求。去年刚买了大师版NXT的恬恬表示,在小牛提供的免费订阅服务到期后,她并不打算为这些智能化功能买单。

除了订阅服务费用持续涨价,不少用户也反馈,小牛连中控升级的费用也要消费者自己承担。

8月3日,小牛被央视财经点名,因2G基站逐步退网,部分用户因为车辆搭载2G中控模块,面临着无法联网使用的尴尬局面。

不少小牛用户发现,自己的电动车就出现了这种情况。由于一些小牛车型的中控仅支持2G,出现了锐智VIP还在有效期,车辆的智能化功能却无法使用的情况。部分用户只能被迫自费299元升级4G才能恢复智能功能,而升级期间仍需要支付未中断的服务费。

小牛被用户群嘲“吃相越来越难看”,在这背后,归根结底是因为小牛的智能化还是太贵了。

02 高端化叙事不好讲了

2019年,特斯拉自研出FSD芯片,实现了从芯片到算法的全面自主权。彼时,FSD智驾系统作为行业里的稀罕物,尽管在之后的几年间频繁涨价,但仍能吸引到了一批特斯拉车主愿意为其买单。

但在六年后的今天,在新能源行业里,智能驾驶不再稀有,“智驾平权”不再只是高端车型的标配。比如先有小鹏将智驾下放到10万元级别的Mona,后有比亚迪7万元级别的海鸥,搭配上了“天神之眼”高阶智驾。

而在今年2月,特斯拉FSD在中国市场高达6.4万元的落地价,多少来说,还是显得太贵了。

放到两轮车品牌里,小牛也面临着同样的尴尬——在智能化功能趋同、差距越来越小的情况下,小牛的智能增值服务还是太贵了。

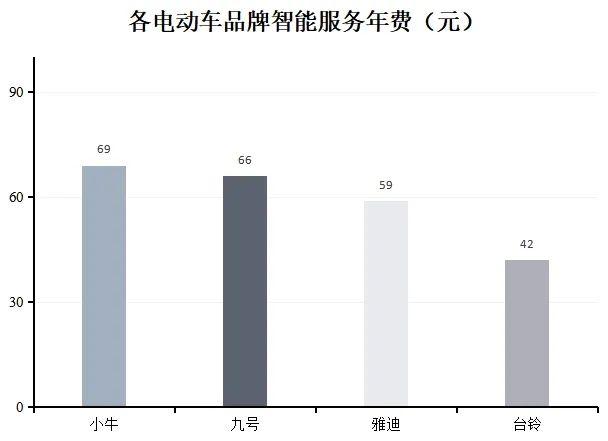

从价格上来看,在电动车品牌里,小牛的智能服务收费目前最高(一年69元),其次是九号66元,有九号用户表示通过更换4G云盒、老带新等活动,智能服务费用有不同程度的减少;雅迪和台铃等品牌的智能费用分别在59元/年、42元/年。

在过去,一直标榜自己是科技公司的小牛,智能化一直是其品牌打造高端化的护城河。

但在如今的两轮电动车行业里,小牛电动一直主打的智能化,已经不再稀缺。

和在智能化系统上持续发力的小牛一样,九号也在不断加码。

比如小牛的雨天防路滑、用NFC感应卡片开关锁,电子边撑驻车感应等功能,在九号电动车品牌身上同样能够看到。以九号远航家M系列产品为例,TCS防侧滑、陡坡缓降、坐姿感应等功能不光成了该系列产品的标配,甚至支持自动泊车和弯道辅助,其座椅检测系统(坐垫感应)可以让车辆实现自动锁车,这也让9号电动车一度成为外卖小哥的送餐神车。

但不管电动车如何加码技能点,不可否认的是,无论是ABS还是毫米波雷达,多传感器融合等功能,这些塞进两轮车里的汽车级技术,本身就不具有高技术门槛。

甚至在智能系统上,两轮车品牌们的智能化比拼差距甚至越来越小。

比如小牛、九号开启的智能化车机系统,如今在中等价位的爱玛、雅迪等电动车品牌上都已经铺开,甚至小牛曾经最先装配的毫米波雷达,也被后来燃油电动车大厂推出的电动车品牌--极核,装备在了新车型极核AE4上。

从性价比来讲,在智能化功能趋同、差距越来越小的情况下,整车价格还偏高的小牛越来越不具备优势。

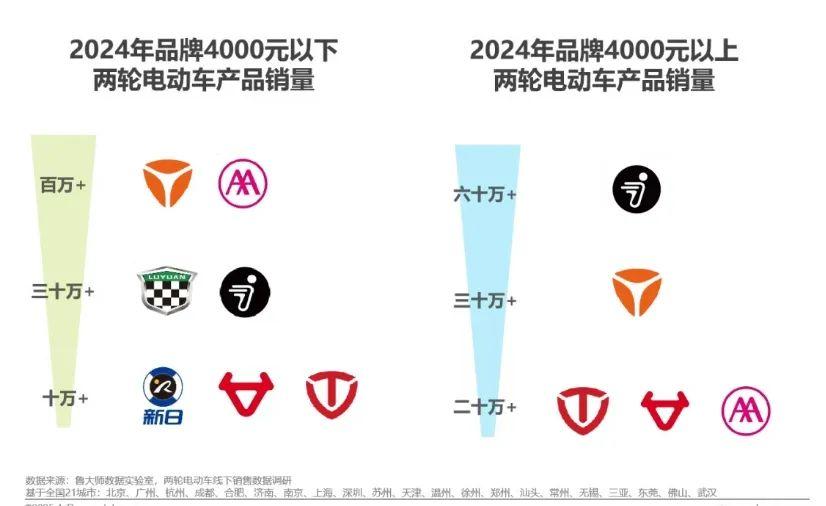

这也就是为什么同样瞄向智能化的九号公司在销量上,能够迅速抢占小牛的高端市场份额。

凭借着高研发投入和性价比产品的快速崛起,在2022年和小牛差不多销量的九号,在此后仅用一年时间,销量就做到了小牛的2倍多。

小牛也曾经放下过“高端化”身段,在2024年选择降价求生,平均单车售价从2019年的4928元,下探到2024年的3203元。

在两轮电动这一价格敏感的市场,以价换量在短期内的确帮助小牛增长了销量——2024年,小牛电动中国市场全年整车销量达75.9万辆,同比增长26.3%,但仍没有扭转小牛亏损现状。

在财务表现上,小牛没有表现出一个高端品牌该有的盈利能力。作为一家顶着科技企业头衔的电动品牌,小牛在研发方面也没有投入足够的资金资源,甚至研发费用不断走低。

财报信息显示,小牛电动2024年的研发投入为1.3亿元,主要用于电池管理系统的研发和智能互联功能的升级。而2019年至2024年的六年间,小牛电动的研发投入累计为7.64亿元,远低于九号。2024年,九号一整年的研发费用就投入 8.26 亿元,同比增长了34.13%。

在性价比更高的九号等同行业对手面前,小牛的高端化叙事越来越不好讲。

但这两年,小牛没有放弃为其“高端化叙事”持续找出路。

一方面,小牛在出海方面持续加码,扩宽增长渠道;另一方面,小牛在更高端定位的电摩市场寻求突破——在小牛B站官方放出的宣传片里,小牛电动车进入赛级赛道,并放出刷圈纪录等视频。

但无论是哪一条道路,小牛都面临着严峻的竞争。

在海外市场,雅迪爱玛也在不断加强海外工厂的开设及渠道稳步铺设,九号和小牛一样已经进驻亚马逊、eBay等国际电商平台同台竞争。

在电摩市场,比拼也很激烈。传统电摩玩家在加速布局,包括电动两轮车转型企业和燃油摩托车制造商。这其中,一些品牌已经做出了成绩。比如传统电动车雅迪、绿源等品牌,凭借广泛的销售渠道,在今年一季度就分别卖出29.03万、12.63万辆电摩;另一边是燃油摩托的品牌们也不甘示弱,宗申和春风,分别以10.96万和3.13万辆的成绩证明自己在电摩行业的转型实力。

在行业激烈比拼同时,依托国补政策带来的换车潮,小牛在今年也迎来了短暂的喘息。

小牛在5月一季度的财报中,一些积极的信号正在释放——该季度小牛电动全球整车销量达20.3万辆,同比增长了57.4%;营收规模达6.82亿元,同比增长35%;在今年5月,小牛NXT系列全渠道的销售额在5小时内迅速突破1亿元大关,全网销售超1万台。

对于今年的小牛来说,这样的成绩持续下去,或许能实现扭亏为盈。但在政策利好之后,该怎么维稳自己的基本盘,继续自己的高端化叙事,小牛还需要拿出足够的产品力,来说服用户。