编辑:KingHZ

【新智元导读】美籍华人数学天才陶哲轩怒吼:25年科研生涯,从未如此绝望!白宫一刀切断科研经费,UCLA等美国科研圣地濒临断粮,美国科研体系在短短半年内悲遭「血洗」。

无语至极!

25年科研生涯中,陶哲轩从未遇到如此无语的经历。

被誉为「数学莫扎特」的陶哲轩,本想置身事外。怎料这届美国政府的大刀,终究挥向这位天才数学家:白宫切断了他的经费。

刚刚,陶哲轩以亲历者身份讲述:

他本人、UCLA及IPAM数学研究所如何被白宫「断粮」——研究生津贴、暑期工资、五年期运营拨款瞬间蒸发;

靠紧急民间捐款才暂渡难关。

他在文中怒吼:这一刀,砍断了美国科学的命脉!

美国学界大地震

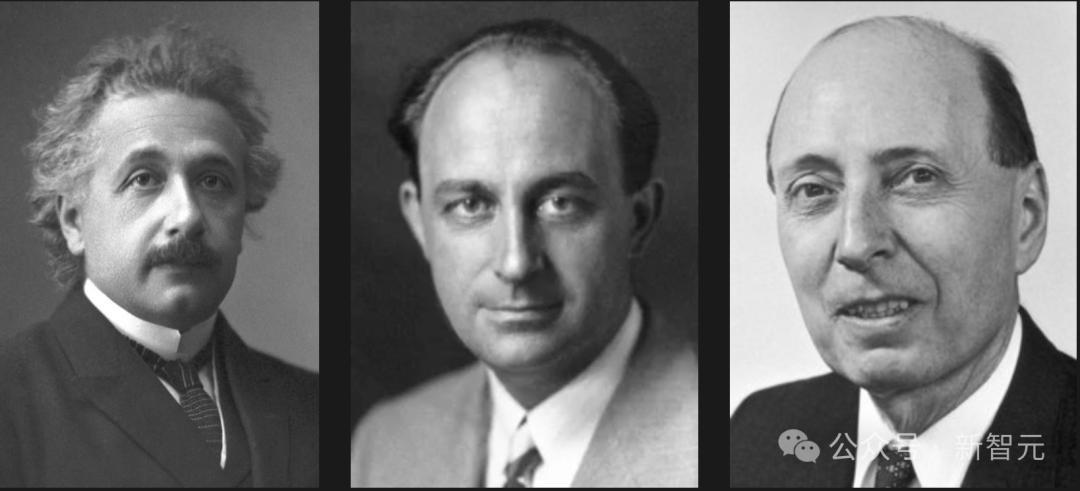

七十多年来,美国早已习惯了在STEM(科学、技术、工程与数学)领域的霸主地位。

全球最顶尖的一批人才,纷纷赴美学习、工作,甚至定居。有些人是为了逃离战乱或政治动荡的故国;但更多人(包括陶哲轩),只是被美国科研环境的活力、稳定性与资源吸引——这里充满机遇。

诺贝尔得主爱因斯坦(左)、费米(中)和维格纳(右)因为第二次世界大战移居美国

正因如此,美国一直是现代世界诸多科学突破与技术进步的源泉。

但仅仅六个月!美国科研体系就遭遇了一场前所未有的「屠杀」。

那些曾经让美国稳坐科研霸主的科研基础设施,正在被一步步掏空。

科研经费被突然「卡脖子」,很多项目半途而废; 培养新一代科学家的奖学金和研究金,被大幅削减; 依赖美国国家支持的研究机构,更是被剥夺了基本生存资源。

这一切,不是科学的慎重选择,不是国会的公开辩论,而是特朗普的冰冷的行政命令!

这些指令远超常理,打乱了持续多年的项目,并侵蚀了美国研究生态系统的独立性。

陶哲轩:

25年科研生涯,从未如此沮丧!

陶哲轩这次之所以发声,是因为他置身其中,毕生职业生涯都深受美国学界生态恩泽。

他成长于澳大利亚,但自幼便沉浸在美国的科学与文化之中:

《芝麻街》教会他数数;

卡尔·萨根的《宇宙》激发了他对自然世界的好奇心;

AMS的书籍则加深了他对数学的热爱。

最终,他从澳大利亚的本科开启了数字之路,凭借特奖学金进入普林斯顿大学攻读研究生,之后又在加州大学洛杉矶分校获得博士后职位。

陶哲轩:现任UCLA数学讲席教授,IPAM特殊项目主任,同时是英国、澳大利亚、美国等国家科学院的院士

在那里,他教书育人、指导学生、从事研究,至今已超过25年。

在UCLA的25年,他亲眼见证了对科研的持续投入如何推动大学、政府实验室和产业之间的合作。

在加州大学洛杉矶分校纯粹与应用数学研究所(IPAM),这些合作为理论突破和实际技术的产生打下了坚实的基础。比如,核磁共振成像(MRI)扫描时间缩短到原来十分之一。就得益于他自己在IPAM的研究。

这就是他心中的理想的科研之地:一个把科学视为公共财富的地方,一个让来自世界各地的研究人员能够汇聚一堂、贡献智慧和精力的地方。

正因如此,美国成为了现代世界诸多科学突破和技术进步的源头。而美国人往往最早享受到最新的通信方式、疾病治疗方案、能效提升手段,乃至更舒适生活条件。

而数学——陶哲轩所从事的领域——虽然低调,却发挥着至关重要的作用。它是所有科学的共同语言,使我们得以对复杂系统进行高精度的建模和分析。科研本就有风险:

并非每一次实验都能带来新发现,

并非每一个模型预测都能完全符合现实,

也并非每条理论探索的道路都能通向可落地的应用。

但失败(或者说「负面结果」)的风险,本就是科学探索不可或缺的一部分。与其在现实世界中因技术失误而酿成灾难,不如在实验室、计算机模拟,甚至纸笔推演中,先去辨明一项技术的利弊得失。

过去,美国政府虽调整过科研项目的优先级等,但有一个共识:

任何政策调整都应当循序渐进地推进,并依法依规进行。

这样可以尽量减少不必要的干扰,同时保证长期规划和预算的可预测性。

此外,虽然政策制定者可以设定宏观目标和方向,但普遍接受的原则是:

资源如何分配应主要依靠专家同行评审,而不是缺乏科学背景的政治任命者的个人观点或信念。

这就陶哲轩过去体验过的成功而健康的科研生态系统。

而美国的这届新政府仅仅用了六个月,就几乎有计划地打击并削弱了这一科研生态的几乎所有支柱。

对此,陶哲轩坦言那种震惊与沮丧难以形容。

学术圈遭血洗,

美国科研迟早要完?

以前所未有的规模和速度,白宫直接下令取消或暂停了科研资助,数十亿美元的在研项目与实验被迫中断。

这并不是因为科学评审对研究作出了否定性结论,而往往只是一些看似随意的理由。甚至关键项目的经费,会仅仅因为在原始申请书里出现了某个如今被视为「不合适」的关键词,就遭遇撤资。

这些行动通常绕过了应有的正当程序,例如应享有的回应指控或为自己辩护的权利。

白宫迫使大学修改内部政策,以符合当局的政治优先事项,这公然违背了美国一贯坚持的有限政府与个人自由的传统。

美国国家科研机构网站上的公共科研数据和资源也在悄然消失,往往不提供任何解释。与此同时,联邦移民政策的变化让在美学习或工作的外国科学家处境艰难:

他们越来越难以续签、重新入境,甚至在某些情况下,只是正常履行工作职责,也可能遭到当局调查。

这并非寻常的政策调整,而是一场有意的拆解,针对的正是维系美国科学世代发展的制度、资金与自由。

《自然》杂志认为美国新白宫当局对联邦政府实施的大规模改组已对美国和全球科研机构造成严重冲击

UCLA倒大霉

IPAM线上急筹款

加州大学洛杉矶分校(UCLA)已经因这些措施的连锁效应而遭受重创,但绝不是唯一的受害者。

国家科学基金会(NSF)大幅削减了许多关键奖学金与研究金——这些原本是用来培养和激励下一代顶尖科学家,如今却让无数学生和博士后失去了前辈们曾经拥有的宝贵的早期机会。

许多已经获批、并正在拨款执行的项目突然遭遇延迟或暂停,导致科研计划搁置、学生与研究人员的聘用中断。即便部分资助因法院的迅速介入而被部分恢复,这些干扰仍可能造成数据采集的关键缺口,甚至与研究对象失去联系。

陶哲轩个人的科研经费,也在最近针对UCLA的行动中被暂停。为了尽量减轻学生的压力,他优先保障了他们的暑期资助,但他本人已完成的研究工作至今尚未拿到应得的酬劳。

然而,比他个人损失更严重的,是对纯粹与应用数学研究所(IPAM)的生存威胁。

该研究所刚刚获得NSF的初步批准,准备延长五年经费,用以维持即将到来的学年的各类项目与研讨会。然而,研究所的所有资金来源(包括上一轮资助中尚未使用的结余款项)却在一夜之间被全面切断。

过去几周,研究所的领导与员工拼尽全力,开展紧急筹款。

美国顶尖数学圣殿IPAM遭遇关门危机,陶哲轩在线为IPAM筹款

在一些慷慨而及时的私人捐助下,IPAM总算暂时避免了立刻停摆的危机,至少能维持到年底。

但这种「救火式」的运营方式,绝不是一家世界一流科研机构应有的常态。

科研事关未来,

白宫「无头苍蝇」盲目飞行?

正如UCLA校长Julio Frenk所言,科研资助并非「施舍」,而是国家对未来的「投资」。

当然,美国的联邦资助是一种特权,而不是理所当然的权利;在宪法上,美国国会也确实拥有为公共资金与资源制定预算和规则的权力。

从整个联邦政府的庞大开支来看,用于科学研究的比例其实微乎其微。以国家科学基金会(NSF)下设的数学与物理科学司(MPS)为例,它虽是NSF最大的分支,但其年度预算也不过约17亿美元。

这个数字乍看可观,但摊到美国每位公民身上,每人每年不过5美元左右,还不到联邦总预算的千分之一。

更为关键的是,公众从这些科研经费中获得的回报,远远超过了最初的投入——因为这些成果并非被专利或企业机密束之高阁,而是向全社会开放共享。

预测极端天气的路径、在全国范围内精准导航,或者在互联网上安全完成金融交易……

这些如今大家视为理所当然能力,背后的基础设施、科学与技术,最终都源自早年的基础科学研究,其中包括数学。而这些研究的推进,很大程度上得益于联邦科研机构在过去数十年里谨慎而持续的投入。

最近的一个重要例子,就是救命的mRNA疫苗。这一突破有赖于2020–2021年美国政府主导的「曲速行动」(Operation Warp Speed)。

但更得益于几十年来在mRNA结构及其免疫机制上的基础研究积累。

然而,如今美国白宫对这些关乎国家长远利益的呼吁完全置若罔闻。

相反,基于数据的科学结论,只要和白宫的既定的政治立场不一致,就会被当成威胁。

这种态度不仅制造了近乎荒唐的闹剧——比如,为了迎合总统的推文,竟用马克笔手动修改NOAA(美国国家海洋和大气管理局)的飓风预测图。

更严重的是,政府公然无视科学界在应对未来危机时提供的最佳建议。不管是气候灾害、新型传染病,还是粮食和水源的安全,陶哲轩认为这届美国政府宛如「盲人骑瞎马」,盲目飞行!

陶哲轩最后呼吁美国展开更加公开的讨论,正视科学在当今社会中的角色与价值,而不能任由那些敌视科学的人掌控叙事,将他们非同寻常、前所未有的行为逐渐包装成「常态」。

但在如今的环境下,即便最无害的科研也可能被白宫干预和随意中断,「事不关己」的奢侈态度,已经不再可能。