在产品竞争日益激烈的今天,仅靠“解决用户痛点”早已不够。真正具有穿透力的产品价值,往往源于对用户所处场景的深度洞察与系统化理解。本文将从场景化思维出发,解析如何构建不可替代的产品价值,并提供一套可复用的洞察框架,帮助产品人在复杂环境中找到突破口。

摘要:在竞争白热化的数字市场,仅凭功能堆砌已无法留住用户。真正的产品竞争力源于对用户场景需求的深度洞察与精准满足。本文提出,产品与运营团队必须将视角从静态的“用户画像”和抽象的“用户需求”,转向动态的“用户场景需求”,并通过构建“场景-解决方案”的闭环验证,辩证地识别“真需求”,最终实现用户心智的深度占领。

在当今产品同质化严重的时代,我们目睹了无数产品的崛起与沉寂。许多团队拥有精湛的技术、敏捷的开发流程和庞大的用户数据,却依然无法打造出具有持久生命力的产品。其根本困境往往在于:我们过于痴迷于解决我们认为的用户问题,却忽略了问题本身所植根的真实情境。

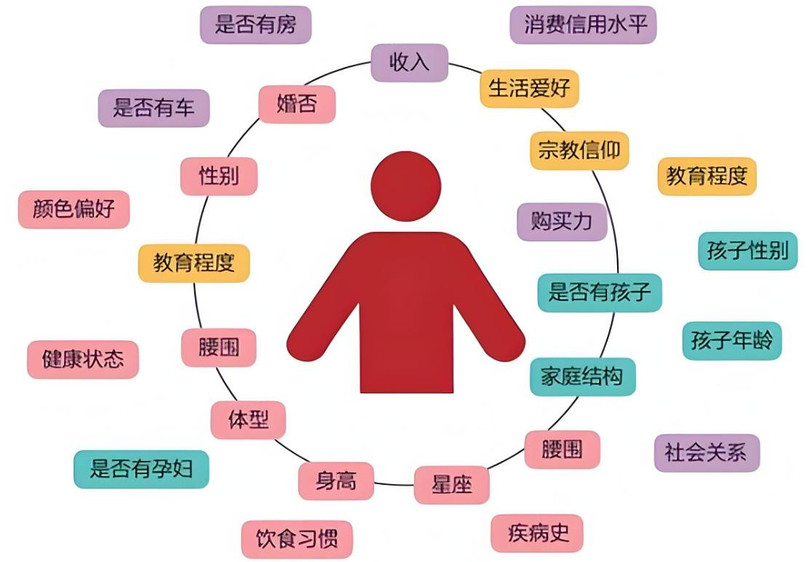

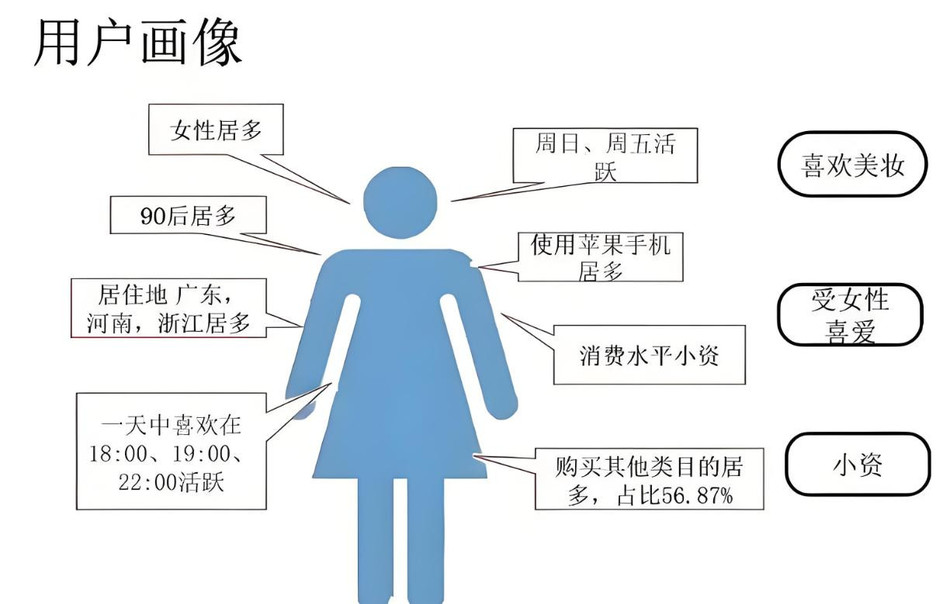

传统的用户洞察往往止步于“用户画像”和“痛点分析”。我们知道我们的用户是“25-35岁的都市白领”,我们了解他们“渴望提升效率”。然而,这种静态的、标签化的理解是危险的,它导向的是功能驱动的产品设计——为“白领”添加更多“效率工具”。结果往往是制造出一艘功能齐备却方向模糊的“航空母舰”,用户登船后却不知该驶向何方。

真正的突破点,在于将我们的焦点从“用户是谁”转向“用户在当时当地正在经历什么,以及他如何试图实现目标”。这即是本文的核心——用户场景需求。

一、 从抽象需求到场景需求:用户洞察的范式转移

所谓用户场景需求,它并非否定用户的基本需求,而是将其置于一个具体的、多维度的情境中进行审视。它可以用一个简单的公式来初步理解:

用户场景需求 = 用户需求 (Why) + 特定场景 (When, Where, What, How)

例如,“用户需要沟通”是一个抽象的用户需求。而“一名项目经理在嘈杂的地铁上,需要单手操作手机,向团队成员快速确认一个即将到期的项目细节”则是一个具体的场景需求。

前者催生了无数款即时通讯软件,后者则可能催生出“语音转文字快速发送”、“预置常用回复模板”、“与任务管理系统深度集成”等极具针对性和竞争力的产品功能。

这种范式转移要求我们的洞察工作必须更加细腻和动态:

- 行为动线分析:不再只关心用户“点击”了什么,而是还原其完成一个目标所经历的全部步骤、决策点和情绪波动。这就像侦探还原案发现场,每一步都揭示着潜在的机会与障碍。

- 环境因素考量:物理环境(通勤路上、办公室)、设备环境(手机电量不足、网络不稳)、社会环境(独自一人、在场合作者)都会深刻影响用户的需求优先级和期望的解决方案。

- 动机与情感解读:在特定场景下,用户的深层动机是什么?是解除焦虑、获得愉悦、提升效率还是维护社交形象?其情感体验旅程是怎样的?

通过对场景需求的深度挖掘,我们才能将抽象的“用户痛点”转化为一个个有血有肉、亟待解决的“用户故事”。这些故事,才是产品功能最可靠的来源。

二、 MVP的本质:核心场景需求的闭环验证

最小可行产品(MVP)的理念已被广泛接受,但其执行却常常误入歧途。许多团队将MVP理解为“功能残缺的初级版本”,而忽略了其最核心的动词——验证。

MVP的终极目的,是以最低成本,快速验证某个核心场景需求是否成立,以及我们提出的解决方案是否有效。因此,MVP的“最小”单元,不应是一个个独立的功能模块,而应是一个完整的、针对单一核心场景的端到端解决方案。

一个成功的MVP遵循这样的逻辑:

- 假设:我们假设在[某个具体场景]下,用户存在[某个未被很好满足的需求],我们的[某个最小解决方案]能够有效地解决它。

- 构建:集中所有资源,打造一个只能完美解决这一个场景需求的、极其简化的产品流程。

- 测量:将产品投放到真实的目标用户中,观察其关键行为数据:他们是否顺利走完了整个流程?他们是否表现出了重复使用的意愿?他们是否愿意为解决这个痛点付出代价(金钱、时间、注意力)?

- 学习:根据数据反馈,验证或推翻我们的初始假设,并决定是迭代、转型还是扩大规模。

例如,早期滴滴的MVP,其核心场景可能就是“用户在大雪天站在路边打不到车”。它的MVP不需要积分系统、不需要多种车型,甚至不需要在线支付。它只需要验证一个核心假设:用户是否愿意通过手机App发出打车请求,而司机是否愿意通过App接单?只要这个闭环跑通,一个伟大的商业模式就找到了它的基石。

MVP的成功,标志着产品与市场找到了最初的契合点。这个点,就是那个被验证有效的“核心场景需求”。

三、 真需求与伪需求的辩证:无法拒绝的唯一理由

在产品开发过程中,最令人困扰的莫过于“伪需求”。团队耗费大量资源开发的功能,上线后却无人问津。如何辨别真伪需求?基于场景的视角,我们提供了一个尖锐的评判标准:

真需求,是你能为用户提供一个在特定场景下,无法拒绝且唯一选择你的理由

这个定义包含两个不可或缺的维度:

- “无法拒绝”的价值强度:你的解决方案是否精准地击中了场景中最核心的痛点,并且解决的效率与体验远超用户的预期或现有替代方案?它带来的价值(消除的痛苦、获得的愉悦)是否让用户觉得“必须立刻使用”?

- “唯一是你”的竞争壁垒:在解决这个特定场景的需求时,你是否是用户心智中的默认选项?你的独特性可能来自技术优势、网络效应、品牌信任或极致的用户体验,从而构建了短暂的窗口期或长期的护城河。

反之,伪需求通常具有以下特征:

- 解决方案寻找问题:团队先有了一个“酷炫”的技术或功能想法,然后生硬地为它匹配一个模糊的用户场景。

- 缺乏场景具体性:需求描述宽泛,如“用户需要社交”,但无法回答“在什么情况下,用户会使用我们这种方式的社交”。

- 可被轻易替代:你的解决方案与竞争对手相比没有显著优势,用户选择你的理由仅仅是“碰巧”或“价格便宜”,而非“非你不可”。

真需求的验证,必须回到场景中,由用户的行为和付费意愿来投票。运营团队的关键职责,正是将产品推回真实的场景熔炉中,观察用户是否愿意用“点击”和“支付”为你的解决方案投下信任票。

四、 心智占领:从场景依赖到情感认同的终极目标

满足场景需求,实现产品市场契合,仅仅是产品成功的开始。我们的终极目标,是实现用户心智的深度占领。这远不止于“使用”或“付费”,它意味着:

- 场景条件反射:当该场景出现时,你的产品是用户不假思索的第一选择,甚至唯一选择。

- 情感与身份认同:即使用户未处于核心使用场景,产品所代表的价值观、文化或社区,仍让用户产生归属感。产品成为一种身份象征(如“果粉”、“豆瓣er”)。

- 主动的分享与布道:用户自愿成为产品的推广者,因为使用和分享该产品能提升其社交形象,或帮助其关心的人。

要实现这种心智占领,产品与运营必须超越工具属性,构建“负空间”的黏性:

- 创造外部价值资产:如Keep的跑步海报、网易云的年度听歌报告,让产品的价值在外部平台流通,强化用户认同。

- 嵌入用户的外部生态:通过API、集成、分享等方式,让产品的价值输出融入用户的其他高频流程中。

- 构建有温度的社区:将用户从孤立的消费者,转变为有归属感的社群成员。

结论:回归场景,回归人性

在技术的浪潮中,我们容易迷失在数据的海洋和功能的迷宫里。然而,产品的本质始终是服务人,而人的行为与需求永远植根于丰富多彩、瞬息万变的场景之中。

卓越的产品经理与运营者,应是敏锐的“场景人类学家”。他们放下假设,走进用户真实的生活与工作现场,去观察、倾听、共情。他们不再执着于绘制静态的用户画像,而是致力于描绘动态的用户场景故事地图。

通过将MVP作为验证场景假设的科学工具,通过“无法拒绝且唯一”的标尺去辩证需求,我们才能一步步将产品打磨成用户生活中那个“理所当然”的存在。这场竞争,归根结底,不是技术的竞争,不是流量的竞争,而是对用户场景最深切的理解和最优雅的回应的竞争。

作者:无事小神仙,一个消失很久的运营老司机,深圳本地运营小咖。

本文由 @运营研究院 原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。