当生成式 AI 成为内容团队的标配工具,产品经理却发现:它更像是“半成品制造机”,而非真正的生产力引擎。本文基于一线团队踩坑报告,拆解 AI 生图/视频的三大关键断层,提出从工具到系统的跃迁路径,帮助内容团队真正把 AI 用好、用对、用出价值。

大家有没有发现,很多时候我们都被 “技术参数炫技” 骗了。

作为一个 AI 产品经理,当我实际进行模型对接的时候,往往会发现生成结果不尽如人意的尴尬时刻,例如视频的整体风格 AI 不理解,主体前后不一致,主要角色的衣服造型在视频里出现了偏差,做得越久你越会在思考,这些上亿的参数,真的摸到了行业的真需求吗?

最近翻完华安证券 2025 年 7 月发布的《AI 系列专题跟踪:视频及图像生成模型》报告,我终于找到了解惑的方向——并非 AI 技术本身存在局限,我们常常陷入“堆砌功能、炫耀参数”的误区,忽略了从行业实际运作场景中挖掘真实需求。

今天就以产品经理的视角,拆解报告里那些贴近落地的案例,聊聊做 AI 产品时容易踩的坑,以及如何真正贴合行业需求。

一、别执着“生成时长”,行业更需要“效率提升”

前阵子我的朋友对接一位影视行业的客户,对方制片人跟他吐槽:“你们总说 AI 能生成 20 分钟动画,但我们实际工作中,改一版分镜要等 3 天,AI 生成的角色衣服颜色还总前后不一致,这样的‘长视频能力’对我们来说没用。” 当时他还不服气,直到看完报告里的案例,才意识到我们对“需求”的理解有多偏差。

报告显示,当前 AI 已能为《海上女王郑一嫂》这类院线电影提供“剧本生成→角色建模→动画生成→配音剪辑”全链路辅助,但最受剧组认可的,并非“生成超长视频”的能力,而是“快速试错”的价值。比如腾讯为《斗罗大陆》开发的 ZenRender 引擎,原画师只需绘制草图,AI 能在 10 分钟内完成上色与细节填充,效率比人工操作提升 3 倍;上海电影与即梦 AI 合作的“未来影像计划”,借助 AI 对《大闹天宫》中的孙悟空进行“数字重生”,无需依赖老艺术家手工修复细节,大幅缩短了制作周期。

这让我想起之前的一款 AI 影视工具,我们花费三个月时间优化“生成 1 小时长视频”的功能,结果客户反馈“还不如一款能快速调整分镜的工具实用”。如今才明白,影视行业的核心需求从来不是“延长生成影片时长”,而是“将 AI 嵌入现有制作流程,帮工作人员减少重复性劳动”。

游戏行业的需求逻辑也类似。上次与某游戏研发团队交流,美术设计师提到“修改一个角色的头发纹理需要 2 天时间”,但报告中提到的腾讯混元 3D 生成模型 2.0,能将角色建模时间压缩至分钟级,还能将“几何结构”与“细节纹理”拆分优化。此外,恺英网络的《EVE》AI 陪伴游戏,通过自研的记忆模型记录玩家偏好,当玩家提及喜欢古风服饰后,后续 NPC 会主动推荐相关装备——这才是玩家真正需要的“个性化互动”,而非单纯生成一个视觉华丽却缺乏交互的场景。

二、用户抱怨“AI 听不懂指令”,问题不在提示词,在输入方式

做 AI 产品时,几乎都听过用户的这类吐槽:“我想要‘温暖的阳光’,AI 却生成了‘刺眼的强光’!” 此前我们总认为是用户不擅长撰写提示词,直到看到报告中“多模态输入”的相关案例,才发现是我们提供的交互工具太过单一。

报告指出,快手可灵 2.1 推出的“MVL 交互理念”,允许用户上传一张“蓝色科技感 LOGO”图片,再补充一句“需要动态旋转效果”的文字描述,AI 就能精准生成符合预期的内容;阿里通义万相则针对广告行业需求,支持用户上传产品图片后,直接生成“360 度旋转展示视频”,无需文案人员反复调整提示词。

这让我联想到之前的踩坑经历:我们开发的第一款 AI 绘图工具,仅支持纯文字输入,用户改稿率高达 60%;后来增加了“上传参考图”的功能,改稿率直接下降一半。现在才意识到,并非用户表达能力不足,是我们没有提供“更符合人类直觉的交互方式”——多模态输入不是为了炫技,而是真实解决用户“指令传达不准”痛点的刚需功能。

还有一个常见的尴尬问题:AI 生成内容时常违背物理规律。之前看到同事用某工具生成“下雨场景”,结果雨滴呈现“向上飞溅”的状态;报告中也提到,这是 AI“局部合理、整体荒谬”的典型问题。不过 Runway Gen-4 的生成式视觉特效(GVFX)技术给出了较好的解决方案,其生成的特效能与实拍画面无缝融合,光影过渡自然;可灵 2.1 也通过优化物理模拟算法,让水流、布料的运动轨迹更符合现实规律——可见,解决这类基础 bug,比堆砌参数更能提升用户体验。

三、C 端会员难盈利,B 端定制才是增收关键

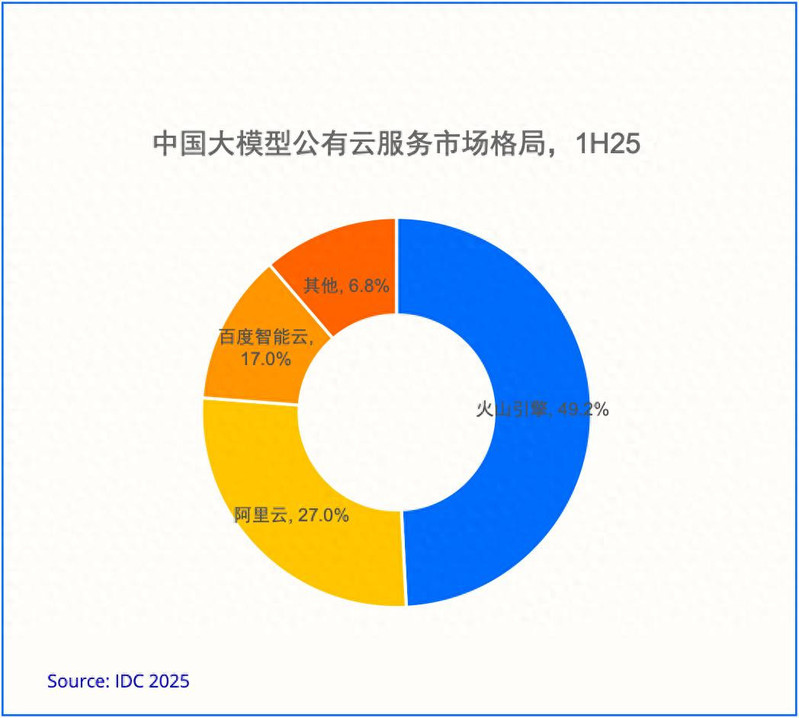

刚涉足 AI 产品领域时,一门心思聚焦 C 端会员体系,认为“只要用户规模上去,盈利自然不成问题”,结果月收入仅几十万,还频繁收到“收费过高、实用性不足”的吐槽。直到看到报告中的商业化数据,才发现真正的盈利增长点在 B 端定制服务。

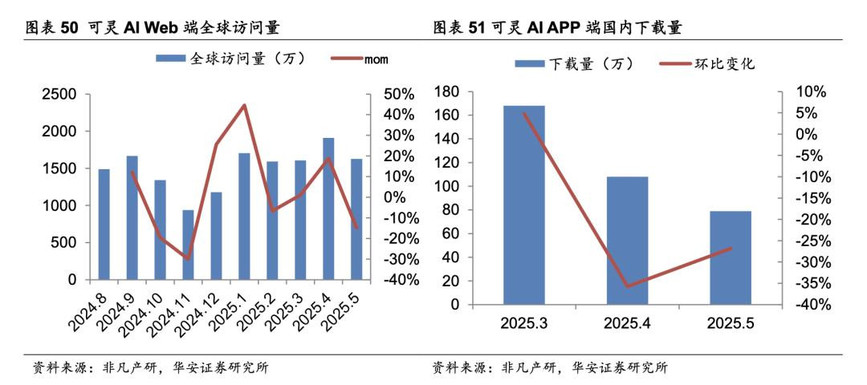

报告显示,快手可灵已对接小米、蓝色光标等数千家 B 端客户,为在线教育行业提供 AI 课程视频生成服务,为电商行业制作产品动态展示内容;阿里通义万相则帮助企业实现“老视频翻新”,例如某家电企业需要更换产品宣传视频的背景,无需重新拍摄,通过 AI 即可完成调整,直接节省数十万元拍摄成本。

如今深刻体会到,C 端用户需要的是“低成本、轻量化的工具”,而 B 端客户更看重“能解决具体业务问题的定制方案”——此前执着于 C 端会员,其实是走了方向性弯路。

四、AI 产品避坑指南:报告没明说,但 PM 必须知道

报告结尾提及了行业风险提示,结合实际工作经历,我补充三点产品经理视角的避坑建议:

第一,警惕“技术万能论”。曾有某 AI 模型厂商宣传“3 个月推出新版本”,结果 6 个月后才完成更新,我们此前将核心功能依赖该模型,最终只能紧急寻找替代方案——做 AI 产品,必须为技术迭代不确定性预留“Plan B”。

第二,重视版权合规问题。之前有同行的 AI 工具因“生成内容涉及侵权”被起诉,我们现在开发产品时,会参考报告中 LiblibAI 的做法,提前搭建版权保护生态链,明确用户生成内容的责任归属,避免后期陷入法律纠纷。

第三,拒绝“叫好不叫座”。我们曾推出一款用户口碑极佳的 AI 工具,但因技术成本过高导致定价超出企业承受范围,最终只能收缩业务——商业化设计必须平衡“技术投入”与“用户付费能力”,否则再优质的产品也难以持续运营。

写在最后

看完这份报告,我最大的感悟是:AI 产品早已度过“比拼参数”的阶段,当下的核心竞争力在于“理解行业需求”。我们常常执着于“上亿参数”“超长生成时长”等显性指标,却忽略了用户“少改一次稿”“多省一天时间”的隐性需求。

下次再有人向你炫耀“我们的 AI 模型参数达 XX 亿”时,不妨反问一句:

“它能帮用户解决什么实际问题?”

毕竟,对产品经理而言,打造“用户愿意长期使用的产品”,远比打造“参数最顶尖的产品”更有价值。

本文由 @人工智能怨气指南 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务