在人工智能的浪潮中,我们常常关注技术的进步和模型的性能,却容易忽视用户真正的需求和使用场景。OpenAI最新发布的报告《How People Use ChatGPT》为我们揭开了AI应用的神秘面纱,揭示了用户在日常生活中如何使用AI。本文将深入解读这份报告,探讨AI应用的现状、趋势以及创业者的机会所在。

2025-9-16日,OpenAI 发布了迄今为止规模最大的一项关于 ChatGPT 消费者使用的研究,这份报告不仅仅是关于ChatGPT的,也是AI应用在这3年的一段浓缩:《How People Use ChatGPT》

原文地址:

https://cdn.openai.com/pdf/a253471f-8260-40c6-a2cc-aa93fe9f142e/economic-research-chatgpt-usage-paper.pdf

报告中包含了很多信息,比如:

- 使用人群性别差距正在消失;

- 年轻人是主力,但用法不同。年级小的多半是好奇或者娱乐,年长的一般是解决具体工作问题;

- 全球普及,低收入国家增速较大,总之全球都在拥抱AI;

- 70%生活 远大于 30%工作;

这些信息,对于我们做AI应用的玩家来说可能并不重要,重要的是他们在用AI做什么,这也许是我们的发力方向:

大家用AI做什么?

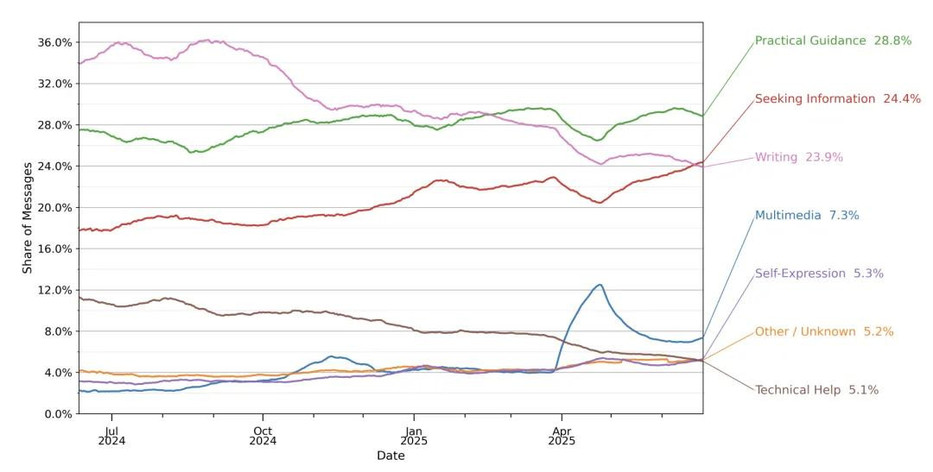

如图所示:

- Practical Guidance(实用指导) – 28.8%;

- Seeking Information(信息搜索) – 24.4%;

- Writing(写作) – 23.9%;

- Multimedia(多媒体) – 7.3%;

- Self-Expression(自我表达) – 5.3%;

- Technical Help(技术帮助) – 5.1%;

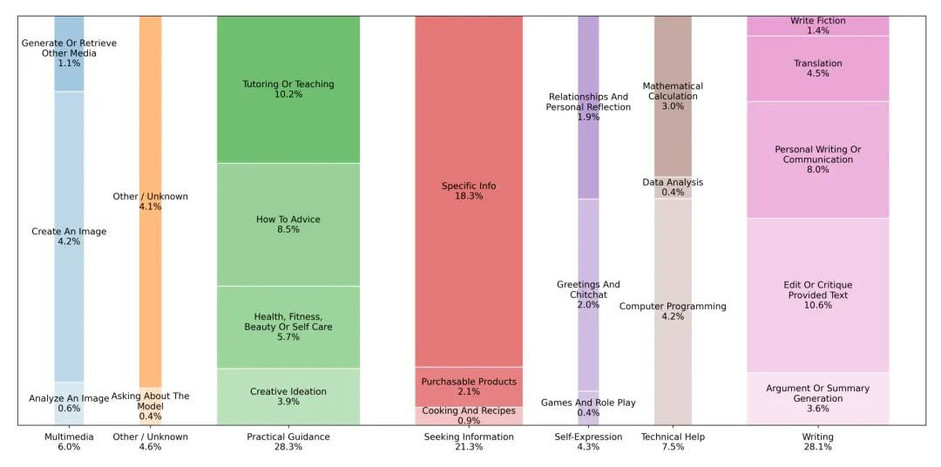

这里的分类逻辑算是比较清晰的,包含了7个大类与24个细类(论文给了清单与示例)

- Writing:编辑/润色、个人通信、翻译、论证/摘要、虚构写作。

- Practical Guidance:操作指南(how-to)、辅导/教学、创意点子、健康/健身/美容/自我护理。

- Technical Help:数学计算、数据分析、计算机编程。

- Multimedia:生成图片、分析图片、生成/检索其它媒体(音视频、表格等)。

- Seeking Information:具体事实信息、可购买产品、烹饪与菜谱。

- Self-Expression:寒暄闲聊、关系与个人反思、游戏与角色扮演。

- Other/Unknown:询问模型本身、其它、未明。

数据组成从 2024-05-15 到 2025-06-26 的约 110万条抽样对话,应该来说是很客观的数据了:

这里可能存在一个巨大认知偏差:AI编程只占4.2%,这与我身边的人都在用AI编程形成了巨大的矛盾冲击感;其次情感陪伴份额也很小,这变相说明一个问题:所谓AI心理这种陪护型聊天机器人,人们并不买单,这与我们去年实际的创业观察类似:

去年我们做了个英语聊天机器人,但数据验证阶段发现用户兴奋和好奇很快就消散了,我们自己都无法说服自己去使用这个工具,因为他真的没有温度、没有共同语言。

总结下来就是:大家暂时喜欢将AI(ChatGPT)当成一次单次咨询的顾问助手,而不是长期合作的伙伴。

这也是OpenAI新提出的提问、执行与表达框架:

- 提问 (Asking – 49%):用户寻求信息或澄清,以辅助决策;

- 执行 (Doing – 40%):用户旨在让模型完成某项任务或产生一个具体输出;

- 表达 (Expressing – 11%):用户表达观点或感受,不寻求信息或行动 ;

AI的使用趋势肯定是向好的,AI已经融入日常生活的方方面面,但作为AI创业者最关心的是:在应用层还能创造哪些价值?机会究竟在哪里?

我们要从ChatGPT的广泛应用中,找出一些尚未满足的需求和潜在机遇。以下是我几点思考:

一、抓住“日常刚需”

AI使用超过三分之二是围绕日常任务展开:

- 实用指导。包括生活中的操作指南、学习辅导、创意构思等;

- 信息查询。就是搜索引擎的替代,现在我用百度、Google一般只是为了确定模型有没有幻觉搞事情;

- 写作。包括写邮件、写文档、编辑、总结和翻译等;

数据说明主流用户最常用AI来获取建议、搜索信息和辅助写作。

对AI创业者而言,这意味着我们的产品需要更加贴近现实,具体来说:

教育辅导的AI助手,能够更好满足学生和家长的需求。比如我们空气小猪,就专注做基于社交的英语持续学习场景,希望去解决用户真实的痛点。

写邮件、改简历、发帖文案等是常见用例,正常来说已经没办法在这个领域卷了。但这里换个角度,是否可以围绕这些场景,打造深度的AI写作助手。这里的核心不是提供技术,而是提供KnowHow?

专业信息检索:ChatGPT事实上在替代搜索引擎。如何结合实时数据库,实现比高效精确的回答。然后GEO在这里也有巨大空间。

二、深耕垂直领域

虽然AI作为通用大模型“无所不知无所不能”,但通用型助手往往难以深入行业细节。如报告所示,ChatGPT的工作相关使用仅占30%且还在下降。

这意味着许多企业尚未找到有效方法将其融入专业工作流。这恰恰给初创公司提供了机会:聚焦垂直领域,提供端到端的AI解决方案。

红杉资本在今年的AI峰会上反复强调:AI的价值最终将在应用层实现,初创公司应当聚焦垂直领域、提供端到端的解决方案,而非单一工具。

具体来说,在某个细分行业,结合专业知识和AI能力,打造“量身定制”的智能助手,更容易提供超出通用ChatGPT的价值。例如:

在法律领域,已经出现了面向律师的AI助手,如 Harvey 它能够阅读海量法律文件、提供案例分析和证据整理,大大提高律师工作的效率;

在医疗领域,垂直AI可以结合医学知识库和病历数据,提供诊断建议或健康管理。这类助手若通过专业认证,将极具说服力和可靠性。比如OpenEvidence就十分受资本追捧,半年变化可谓恐怖如斯:

- 2025年7月,OpenEvidence 融资2.1亿美金,估值35亿美金;

- 2025年2月,OpenEvidence 融资7500万美金,估值10亿美金;

其次,聚焦垂直领域还有另一个好处:能够构筑差异化的护城河。

现在基础模型都是由大厂提供,创业公司只能在行业数据上做文章,核心就是我们的AI对特定场景理解更深。例如OpenEvidence、Harvey就是这套打法。

这种专业度和客户紧密联系是通用模型提供商难以复制的优势,通过不断迭代形成数据飞轮,久而久之产品效果会远超通用方案

三、卖结果而不是工具

当前大多数AI应用充当的是“辅助工具”角色,用户提出问题,AI给出答案或建议,最终决策和执行还是在人。这种模式虽然提升了个人效率,但久而久之,大家普遍就会认为模型 just so so。

所以,如何让AI直接输出结果,是接下来两年应用层的重点。如红杉峰会的一句共识是:“下一轮AI,卖的不是工具,而是收益”,什么意思呢:

就是用户关心的是问题被解决、任务被完成,而不在乎过程用了什么工具。

对AI产品来说,这意味着要尽量承担更完整的任务闭环,让用户少操心、少动手,甚至直接交付成品。例如:

写作助手升级为写作代理:不仅给出几条建议,而是根据用户简短提示,直接生成一篇高质量文章,用户只需稍作审阅即可发布。这相当于AI替代了80%的创作劳动,用户购买的是“完成的文稿”。

只不过,“卖结果”对创业公司也是更高的要求:必须确保AI输出的质量足够可靠。这需要投入更多资源做数据工程、测试评估,甚至在人机协作上设计周全(例如关键步骤让人审核),总之挺难的…

三、长期粘性在于记忆

前几年《HER》这部电影,带给了我们AI陪伴无穷的幻想,而逻辑上这一天已经变得慢慢成熟,但从报告的数据看,把AI当“情感陪伴”或长期交流对象的用户非常少,仅约2%!

我的创业经历也验证了这一点:所有AI聊天伙伴,都会遭遇用户的新鲜感稍纵即逝,重复闲聊并不能带来持久价值。

这背后一个关键原因是:当前的AI对用户来说缺乏“记忆”与“人格”,每次对话都是重置的。用户无法建立长期信任和情感连接,自然不会把它当真正的伙伴。

如何改变这种“一次一谈”的浅层互动?红杉的观点提供了一些思路。在他们看来,智能体要成为持久助手,必须具备持续的身份和记忆,否则每天都从零开始会引发信任危机。

对于创业者而言,这意味着可以在产品中引入用户画像和长期记忆模块,让AI随着每次交互不断学习用户偏好、历史、上下文,从而变得越来越了解你。当AI的回应体现出对用户过往的理解和个性化关怀时,它的陪伴价值才会提升。

例如,之前我们在做慢病管理时候,会要求AI记住用户以往的锻炼习惯、受伤史、饮食偏好等,在这个基础上它给出的健身建议会更加贴心可信,这和人类私人教练并无二致,用户也更愿意长期使用。

只不过实现这一套逻辑的工程复杂度极高,会涉及成百上千的复杂SOP,一套SOP算5千字,这都得几大十万字了!

另一方面让AI长期记住用户信息,等于持有大量个人数据,这在数据隐私和安全方面的问题不可谓不小。

最后,所有的长期记忆都是建立在复杂的数据工程之上,如果公司不能正视本身有价值的数据积累和长期迭代,这一切是很难做到的…

市场视角

OpenAI的报告从用户行为的角度揭示了人们用AI做什么,而来自全球应用市场的真实数据,则残酷地告诉了我们另一个事实:用户规模的霸主,不一定是商业化的赢家。

了解了人们用AI做什么后,我们再将视角拉回到市场,最近老曹发布了一篇文章很有意义:《AI应用全球混战:下载榜的虚假繁荣和收入榜的残酷真相》

他可能揭示了一个有趣的情况:用户规模的霸主,不一定是商业化的赢家,这可能变相佐证了红杉的观点,用户愿意为结果买单而不是工具。

根据2025年8月的全球市场数据,一个巨大的认知偏差正在上演:

全球下载与收入之王:毫无疑问是ChatGPT:月下载9990万、月收入1.5亿美元。

然而,在中国这个独特的市场,故事完全不同,收入榜的顶端并非聊天机器人,而是美图秀秀、美颜相机、即梦AI等图片视频创作工具。

它们凭借“让用户变美”、“生成酷炫内容”等极其具体和感性的需求,实现了可观的商业化收入(美图秀秀月收入86.2万美元)。

这组对比数据,完美印证了OpenAI报告中“70%生活 > 30%工作”的发现,并将其深化为:70%生活中,用户最愿意为能马上能让我变美的AI魔法买单…

我在想,也许这与中美之间的定位与擅长的点相关:中国市场进入了应用场景的巷战,创业公司打死不会想要训练模型,而总是想用最取巧的工具型应用渗透市场。

因此,OpenAI的报告告诉我们用户的行为偏好,而市场数据则告诉我们如何将这些偏好转化为商业价值…

最终,用户不会为AI这个概念付费,只会为AI带来的能切身感受到的具体价值付费,他可以是更美的照片、更快的效率,还是更酷的创意。

比如还有大量的人9.9买DeepSeek的教程呢,存在即合理!

结语

我从OpenAI的这份报告看到了AI融入大众生活的现状:从好奇尝鲜到切实解决问题,用户正在成熟起来。

同时,大家用他去解决生活问题而不是工作问题这一组数据,其实需要很好的被AI创业者捕捉:我们必须从用户视角出发,打造他们“真正想要并愿意持续使用的产品”。

深耕垂直领域,用AI交付实际成果,这是我一直在坚持的,正如红杉资本所言,AI革命的下半场属于应用层的玩家,那些能够快速行动并在应用层建立持久优势的团队,终将摘得万亿级市场的果实!

本文由人人都是产品经理作者【叶小钗】,微信公众号:【叶小钗】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。