AI 不再只是工具,而正逐步成为新的操作系统。

在今年的OpenAI Dev Day 2025(OpenAI 开发者日)上,CEO Sam Altman 毫不掩饰地说:ChatGPT 不只是聊天,它要成为一个可运行 App、管理任务、连接外部服务的全能 AI 操作系统。

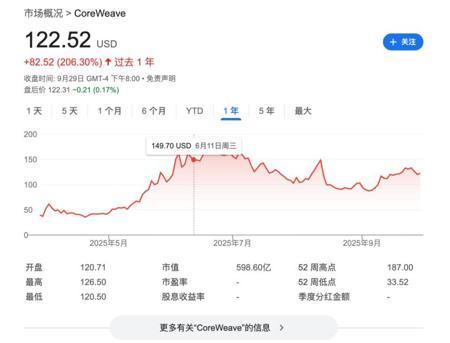

距离首届开发者日仅两年,OpenAI 的生态已经发生了翻天覆地的变化:开发者人数从 200 万增加到 400 万,ChatGPT 周活跃用户从 1 亿飙升至 8 亿,而 API 每分钟处理的 Token 数量更是暴涨 20 倍,达到了 60 亿。

与此同时,过去两年的 AI 世界也在快速重塑:模型不断迭代、智能体开始大规模应用、生成视频技术席卷各行各业。

当外界以为 OpenAI 会保持低调时,10 月 7 日的 Dev Day 再次让整个行业为之一振。

会上,Altman 一次性推出了四款重磅产品:GPT-5 Pro、ChatGPT App Store、AgentKit、Sora 2。

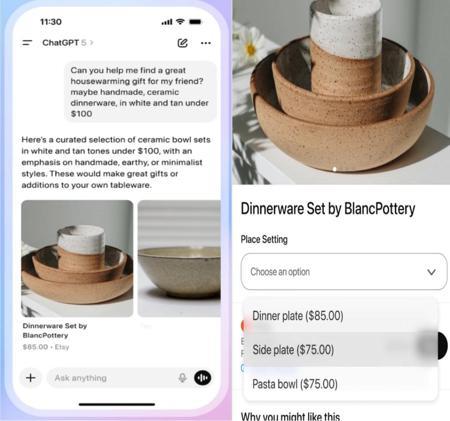

先说最炸的部分——Apps SDK,也就是未来开发者可以在 ChatGPT 里直接做应用。

不是老式插件那样的半吊子,它是真正能在 ChatGPT 界面里跑起来的 App,有界面、有交互、能登录、能支付,全套流程都在这里完成。

大会上,几大知名应用第一时间亮相:Canva、Booking、Coursera、Zillow......

想做宣传海报?在 ChatGPT 里一句“帮我做一张海报”,它会直接 @Canva,跳出完整设计界面。

想找纽约带庭院的房子?只需一句话,它就调出 Zillow 模块,地图、价格、户型信息一目了然。整个体验不需要跳转、不割裂,就像这些应用本身就是 ChatGPT 的一部分。

紧接着,Open AI 秀了个更酷的东西 ——AgentKit。

这是给那些希望“搭建自己智能体”的人准备的低代码/无代码工具:拖一拖、连一连、设参数,就能搭一个会“做任务”的 AI Agent(智能体)。

大会上,OpenAI 的体验团队在 8 分钟里就建好一个智能体,给 DevDay 的官网做问答服务。

但别以为这就只是一个概念秀。AgentKit 包括三个核心模块:

- Agent Builder:可视化画布,拖拽节点连接任务流程;

- Connector Registry:给智能体“挂工具”的地方,比如接数据库、调 API、访问外部资源;

- ChatKit:把智能体嵌入界面/App 的聊天交互组件。

还有 Evals(评估系统)模块,用来衡量一个智能体做得好不好。这个“可视化 + 模块化 + 安全护栏”组合,就是 OpenAI 要把“做一个智能体”从程序员的特权变成 “人人都能做”。

再往下一层,就轮到 Codex 亮相了。这次大会上,OpenAI 宣布它正式进入 GA(通用可用)阶段。内部爆料更有意思:团队的代码几乎都离不开它,每周约 70% 的提交,都靠 Codex 助手搞定。

现场演示里,一个工程师只说一句“给我弄一个控制舞台灯光和摄像头的界面”,Codex 一下把前端 UI 搭起来、后台服务写好,还去 GitHub 找协议文档,甚至管理手柄控制、语音指令,都整合进去了。

整个过程中,工程师一行代码都没写。

Codex 的目标很清楚:自然语言 + 智能识别 = “语义编程”,你说的话,它懂、它做。程序员的“写代码”劳动,有可能逐步被“指令 — 转换 — 验证”这种流程替代。

而最底层的基座,是那几款重磅模型:GPT-5 Pro API、gpt-realtime-mini 语音模型、Sora 2 视频模型。

- GPT-5 Pro 以 40 万 token 的上下文窗口、强推理能力亮相。

- gpt-realtime-mini 削减了语音模型的成本,让语音交互变得更可普及。

- Sora 2 则让视频生成可控、音画同步,把视频从“重资产”变成“指令可控产出”。

这些技术力量串联起来,就是 OpenAI 要打造一个“入口 — 平台 — 应用 — 智能体”的闭环生态。

ChatGPT 从 “我回答你问题” 转型到 “你说什么,我让后台服务帮你做”,这不仅仅是升级,更像一次对现有互联网格局的宣战。

看到这里你可能会问:这么大的野心,真的能撑得住吗?老狐也有几点有趣观察想跟大家聊聊。

首先,这个“统一入口”模式,得赢得应用开发者们的信任。

Canva、Coursera、Spotify ……这些头部应用愿意把自己搬进 ChatGPT 生态里吗?它们自己打造的 App Store、流量入口、用户数据,那都是核心资产。

让自己变成 ChatGPT 中的一个子模块,意味着放弃部分独立控制权。中长期这种“入口重构”中的利益博弈,才是真正的风口浪尖。

其次,AgentKit 这种中间态工具,事实上极容易被边缘化。

如果你既不像微软、谷歌那样有强业务场景,也不想做纯底层模型,就在这个中间层做准确信息整合或垂直解决方案,能不能站住脚?

市场里有太多成熟工具、专精厂商,AgentKit 必须明确定位,否则很可能被“夹击”。

再者,OpenAI 自己下场做工具、做生态,有可能和它原本像模型调用商的客户发生冲突,也就是 “裁判也当运动员” 的窘境。客户即是潜在竞争者,这种定位的信任壁垒需要极高的透明度和制度保证。

除此之外,监管和隐私也是不能回避的坑。Apps SDK 在欧盟目前就没被包含进预览名单里。不同国家/地区的监管制度、数据流通限制、隐私保护政策不同,在生态扩张阶段可能成为制约。

其次,应用深度集成意味着更多敏感权限调用、数据交互,一旦安全边界、数据隔离没做好,很容易出乱子。

最后,模型竞赛还没打完。谷歌、Meta、Anthropic 这些巨头也都在模型、生成体系上下重注;开源模型阵营、低成本模型也在局部场景里高速迭代。

OpenAI 虽然现在看起来风头正劲,但未来谁能保持技术+生态双重领先,仍是未知数。

但即便如此,从这次大会透出的信号来看,AI 竞争的下半场,确实在从“谁模型更强”变成“谁能搭一个用起来舒服、低门槛、安全可控的生态”。

技术红利在退潮的时候,体验红利、生态红利才是决定胜负的关键。

对于普通人来说,这意味着什么?简单说,以后你写文章,不用装很多工具插件;你做设计,不必在 Canva + PPT 间来回切换;你找房子,不用开好几个房产 App+ 地图 App;你开公司也能自己搭智能客服、数据分析机器人。

构思一个创意、拟定一个流程,就能在几分钟里把它变成“活着”的智能体。未来,创意比技术更重要。

今天的 ChatGPT,可能还只是这个未来“入口 OS” 的萌芽期。真正的ChatGPT 终极形态或许是,当它不再只是 “你问它答”,而是“你说出要求,它自己组织资源帮你办事”。

那个时候,你打开 ChatGPT,就像打开了你的数字中枢:你不去想“去哪个 App”,你只说“我想做什么”,剩下的就交给它。

未来 AI 入口的争夺才刚刚开始,而 OpenAI 已经先手下了重注。下一步会怎样?

可能是 Apps SDK 在更多地区上线,也可能是第三方开发者爆发,更可能是智能体生态全面起飞。

在这个过程中,胜者环伺、格局重组都是大概率事件。但有一点很明确:通往 AI 入口的道路,比我们想象的更野、更快。

所以,当你下次打开 ChatGPT,别惊讶它主动推荐你从未见过的 App 模块,也别惊讶界面里多了个“小助理”,它甚至可能记得你最近的行程、任务和偏好。

这就像从 App Store 时代迈向 AI Store 时代:不再是孤立工具,而是协同行动;不再只是你操控它,而是它主动为你服务。我们正在迎来一个前所未有的入口时代。

本文来自微信公众号“科技狐”(ID:kejihutv),作者:老狐,36氪经授权发布。