美国1/3的经济增长靠数据中心建设,AI公司到2030年可能面临8,000亿美元的收入缺口……

当所有人都在问「AI是不是泡沫」时,我想用上一轮移动互联网的经验,给你一个不一样的思考框架,同时聊聊AI的投资/创业机会在哪。

Part 1 替代 or 增量

目前有不少应用层的AI,从终端消费来看,变现过程还是替代逻辑而不是增量逻辑。

比如perplexity,其变现是订阅+广告,其实替代的都是媒体——

阅读perplexity整理过的内容,我自然会减少对传统媒体的订阅费;

而企业愿意付的广告费,也不会因为多了一个渠道就增加预算,只是从另外的渠道挪预算过去;

当然,大量融资的新创企业会增加投放,但洗牌也会抹掉被淘汰企业的预算。

再比如sora/midjourney/suno等AI生图生视频生音频应用,同样也是替代的逻辑——

消费者的注意力最多也就24个小时,我们能看的图或视频、能听的音频并不会增加多少。

只是我们看的内容可能会比以前制作更精良(替代了以前的草根内容)。

所以从这个角度来看,从总量上看,没有创造新需求的AI,暂时只能替代人(只能「节流」),但还替代不了欲望(没法「开源」)。

不过,从行业内部来看,AI确实起到了财富再分配的作用。

一方面,当大家都在拿着锤子找钉子(拼命找AI在自己行业如何落地应用)的过程中,价值链的上游环节(英伟达)也顺势靠卖锤子赚得盆满钵满。

另一方面,应用层虽然还不怎么赚钱,但该抢的流量和份额也抢得差不多了。

但是,市场还是很担心——

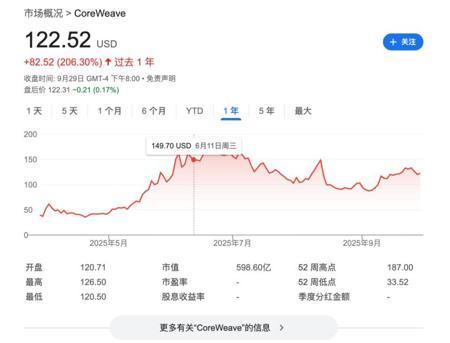

毕竟目前美国1/3的经济增长都是靠数据中心建设的投资,而投资其实是未来的消费。

如果后续市场发现这些数据中心并没有创造增量消费、仅仅是替代了部分供给的话,那美股连涨三年、纳指翻倍的逻辑似乎没法再撑多久。

那……AI是泡沫吗?或者说,AI到底能不能创造增量需求?

回答这个问题前,我们得搞懂——

Part 2 增量需求的来源

增量需求,大白话来说,就是终端消费买更多的产品或服务了。

所以是否有增量,取决于终端消费者的意愿和能力。

① 意愿

意愿方面,影响最大的是广告信息(无论是否有偿)的传播。

就算你能力上买得起了,但你要是压根都不知道某个产品或服务的存在,那也无法促成交易。

而广告信息的传播,可以拆解成:①拓展更多用户;②增加人均时长;③提升转化效率。

而无论是上一波的移动互联网还是这波AI,都属于通用技术(General Purpose Tech)。

所以「拓展更多用户」其实只是时间问题——大多数人早晚都能用得上。

因此,意愿层面更多聚焦在增加人均时长+提升转化效率。

② 能力

能力方面,既看需求端也看供给端。

宏观经济上行周期,居民收入往上,会涌现出之前没有的新需求。

比如网球/马拉松/健身房等都是需要较高投入的(无论是费用还是时间),所以一般只有国家人均GDP到了一定程度后,才会有爆发式增长。

截图/世界银行

而供给端,则是靠效率提升等方式压降交付成本,让原来只有有钱人才能享受的产品服务也惠及到个体。

综合来看,创造增量需求主要通过以下四个维度——

接下来,我们可以参考上一轮的移动互联网创业潮,看看当时的增量需求来自哪。

Part 3 移动互联网的增量

初代iPhone 2007年就横空出世了,2008年有了App Store后最早也就500款App。

截图/ 苹果

而大部分当时的App,一开始只是把PC上的软件搬到了手机上。

这带来第一个增量——增加人均时长(意愿)。

以往大部分PC没法随身携带,便携的笔记本也没法很方便的操作,所以手机的移动属性聚合了大量碎片时间——之前最多在地铁上听听歌看看书,或是用手机看看短信email,现在还可以玩游戏刷刷facebook。

2010年,随着机皇iPhone 4的热卖、安卓系统的普及,智能手机的渗透率上来了。

应用生态越来健全,2010年10月安卓应用突破10万个,11月App Store应用突破30万个。

2011年微信上架,大部分人逐渐成了离开手机就活不下去的Cyborg(半机器人)。

在那之后,单个用户的碎片时间增量就变得很有限了——毕竟每个人只有24个小时。

这时候开始考虑第二个增量——压降交付成本(能力)。

2011年美团App上架,次年饿了么App上架,原本需要打电话、人工派单的餐饮外卖,被智能调度系统取代——以前的Sherpa"s只覆盖上海北京苏州,主要靠电话下单,只覆盖人均过百的高端餐饮,每单配送费要15元;现在配送成本下降50%+,同时每家餐厅也扩大了服务半径。

2012年滴滴的前身嘀嘀和快的成立,靠信息分发效率的提升,降低空驶率,让以前需要加调度费还要等上半小时的出租车,变成大众也可以享受到的网约车服务。

2012年互联网金融概念被提出,次年余额宝横空出世,虽然P2P等业态带来了大量财富的湮灭,不过经过合规发展后,普惠金融让以前借不到钱、无法高效投资的大众也可以享受到以前有钱人才能享受到的金融服务。

随后2015年拼多多创立,压缩渠道成本,让供应链端直接触达用户,让电商成为下沉市场也能低成本触达的渠道。

再往后,第三个增量出现了——增收释放新需(能力)。

美联储加息前市场压根不缺钱,再是中国的人均GDP节节高,叠加房价上涨带来的财富效应,新消费成为市场主线。

2015年奈雪成立,同年和府捞面开始A轮融资,泡泡玛特则是首次将香港潮玩BabyMolly公仔带入内地,次年喜茶拿到IDG跟何伯权1个亿的投资。

紧接着,是最后一个增量——提升转化效率(意愿)。

这主要是受益于4G与5G技术的发展——单位时间能传播的数据量大幅提升了。

文字/语音/图片之外,直播和短视频等高信息密度的富媒体变成了主流传播形式。

2016年抖音上线,同年快手加入直播功能。当信息密度足够高后,在中间可以插入更多的推广信息,内容的单位时间变现率被抬高了。

回到当前的AI上来——

Part 4 AI时代的增量机会

现在跟当年一样,也是有大量不靠谱的项目(嗯我当时的项目也是很不靠谱地融了一堆钱然后死了)。

层出不穷的新App,大多没有找到可持续的变现模式。

但是,从上面4个增量出发,还是可以挖掘的不少靠谱的赛道的。

① 增加人均时长

这可能需要从新设备下手,毕竟手机已经把能挤占的时间挖掘得差不多了。

下一个「iPhone时刻」,也许不是在手上,而是在脸上——Meta大量投入的眼镜可能是下一代的主流交互终端。

毕竟眼镜可以解放双手,比如跑步/骑车/开车之类的场景,虽然用不了手机,但可以通过语音跟眼镜进行交互。

② 提升转化效率

这也是为什么AppLovin这家公司可以从2023年的9美金涨到现在的600+美金——

根据他们CEO的说法,电商广告试点项目为商家带来了几乎100%的增量(根据浑水估计实际估计25%~35%,但也挺多了)。

不过它有很多AI算法层面解释不清的地方(比如是不是如做空报告描述的偷同行的数据)。

③ 压降交付成本

这是现在各家都在做的。

比如cursor虽说替代了以前技术外包的活,但因为价格往下拉了,所以也让以前想自己做产品却碍于成本的用户,如今也可以依照自己需求快速写出程序。

比如各家的deep research功能都可以用来写报告,其实是让以前没钱雇咨询公司的企业也有了自己的研究团队。

这些其实都是实实在在的增量。

包括以前只有富裕人群/中产才用得上的投资顾问、心理咨询师、律师、会计师等非标准化服务,其实都是挺好的探索方向。

④ 增收释放新需

这一点我觉得更多体现在组织形式变化产生的附带后果。

这几年你会观察到明显的「组织小型化」——AI赋能下个体的能力边界提升了,一个人可以干过去十个人的活,所以对于优秀个体而言,在机构外当个体户能创造的经济回报可能会更高。像是硅谷会很流行所谓「1人独角兽」的概念(独角兽即成立不到10年、估值超10亿美金的企业)。

而这种变化会自然催生很多附带需求。不过,如果终端需求没有马上扩大,这些收入增加的「超级个体」注定只会是少数,不一定能马上带来很大的消费增量。

最后

当然,抛开剂量谈毒性本身也不理智。

AI虽然可以带来增量,但这个增量真的可以支撑当前的估值吗?

毕竟,根据贝恩最新发布的年度全球技术报告预测,到2030年AI公司将需要2万亿美元的年收入来支撑预期的计算需求,但实际收入可能短缺8,000亿美元。

回到「AI到底是不是泡沫」这个问题,我的答案是,还是有增量逻辑的,只是需要更多时间。

正如移动互联网从2007年iPhone发布到2016年直播电商爆发,用了近10年时间才完成增量逻辑的验证。AI的故事,可能也需要更多耐心。

感兴趣的话可以看看老钱的这篇(我们在「1日闻」社区也放了全文+解读)。

最后照例来个一张图总结(由deepseek总结)——

本文来自微信公众号“狐狸君raphael”(ID:shuai_investor),作者:很帅的狐狸,36氪经授权发布。